痛如刀割、夜不能寐?揭秘带状疱疹相关性疼痛的攻防战

来源:CHTV百姓健康2025-08-10 18:24:33

在临床诊疗中,曾遇到患者发出这样的描述:数周前,单侧腰部或胸肋部突然出现一片成簇的红色皮疹,紧接着,难以忍受的疼痛便接踵而至——那种痛感复杂多样,时而如针扎般尖锐,时而似火烧般灼热,有时又像刀割般剧烈,哪怕是衣物轻轻掠过皮肤,都能引发一阵钻心的剧痛。到了夜晚,疼痛更是变本加厉,使得患者整夜辗转反侧、无法安睡。经诊断,这类患者所患的正是“带状疱疹后神经痛”,这是带状疱疹愈合后留下的一种顽固“后遗症”。这种疼痛为何会如此折磨人?面对它又该采取哪些应对措施?接下来,我们就一同揭开它的神秘面纱。

赵春美 主治医师

首都医科大学附属北京天坛医院疼痛科医学博士主治医师

擅长慢性疼痛尤其是头面部疼痛的诊疗

以第一作者或并列第一作者的身份发表SCI13篇

认识“敌人”:

缠腰龙与它甩不掉的“痛尾巴”

引发这一系列痛苦的“元凶”,是水痘-带状疱疹病毒(VZV)。值得注意的是,它与儿童时期常见的水痘病原体完全一致——初次感染时,病毒会引发水痘;而水痘痊愈后,病毒并未被彻底清除,而是进入了漫长的“潜伏阶段”。

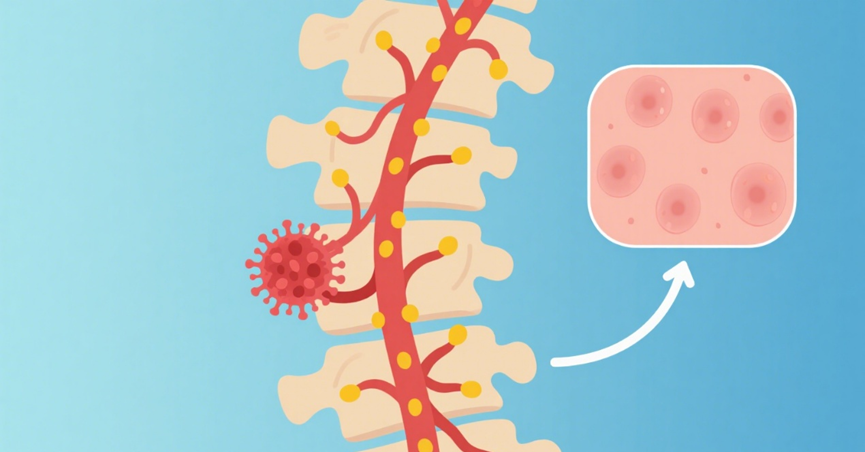

(一)病毒的“潜伏”与“苏醒”

当人体首次感染水痘-带状疱疹病毒后,经过水痘病程的恢复,病毒会悄然沿感觉神经纤维迁移至脊髓旁的神经节(即感觉神经的“信号中转站”),并在此进入长达数年甚至数十年的“休眠期”。此时,人体通常无任何不适,病毒仿佛“隐匿的入侵者”,等待着免疫力下降的时机。

(二)“缠腰龙”的发作

当机体免疫力因年龄增长、过度劳累、慢性疾病或其他因素下降时,潜伏的病毒会被“激活”。它们沿着当初潜伏的神经通路大量复制,一路损伤神经组织,并最终抵达皮肤表面,引发特征性的“带状疱疹”:在病毒侵袭的神经支配区域,出现成簇的水疱,呈带状分布(民间俗称“缠腰龙”、“蛇串疮”),同时伴随剧烈的神经痛。这种疼痛往往与皮疹同时出现,部分患者甚至在皮疹出现前就已感受到明显痛感。

(三)甩不掉的“痛尾巴”——带状疱疹后神经痛(PHN)

带状疱疹最棘手的“后遗症”,便是PHN。即使皮肤表面的水疱结痂、皮疹完全愈合,原发病灶区域的疼痛仍可能持续存在。医学上对PHN的定义为:带状疱疹皮疹愈合后,疼痛在原出疹区域持续超过3个月。

PHN的疼痛性质复杂多样,包括灼烧感、电击感、针刺感、刀割感、撕裂感或紧束感等,且持续时间长短不一——短则数月,长则数年,甚至可能伴随患者终生。这种顽固的疼痛会严重干扰患者的睡眠、情绪及日常生活,导致生活质量显著下降,是带状疱疹患者需要重点警惕的问题。

为何痛得如此“要命”?

——神经损伤引发的“信号紊乱”

带状疱疹相关性疼痛(尤其是PHN)的剧烈程度与顽固特性,其核心机制在于病毒对神经系统的直接侵袭及后续一系列复杂的病理改变。

从病理生理角度来看,病毒激活后不仅会直接损伤神经组织,还会诱发局部炎症反应,双重作用下导致神经系统发生显著的结构与功能异常。我们可以将神经比作家庭电路中的电线:正常情况下,神经纤维外包裹着类似“绝缘层”的髓鞘,能保证神经信号精准、有序传导。而水痘-带状疱疹病毒的攻击及炎症反应,会破坏这层“绝缘层”(髓鞘脱失),甚至损伤神经纤维本身(轴突病变)。

这种损伤会引发一系列“信号紊乱”:

● 神经纤维因“绝缘层”破损出现“短路”,产生自发放电,导致患者感受到自发性疼痛(如电击样、烧灼样痛);

● 受损神经的敏感性显著升高,原本轻微的刺激(如衣物摩擦、温度变化)会被放大为剧烈疼痛(痛觉超敏);

● 这些异常的疼痛信号持续传入“中枢总控室”(大脑),会导致中枢神经系统进入“过度警觉”状态(中枢敏化)。此时,大脑对疼痛信号的处理机制发生改变,即使外周神经的“短路”问题得到缓解,中枢仍会保留对疼痛的“记忆”,持续感知疼痛。

这种从外周神经损伤到中枢敏化的递进过程,正是带状疱疹相关性疼痛(尤其是PHN)顽固难愈、令人痛不欲生的关键原因。

哪些人群更易遭遇

这种“疼痛酷刑”?

带状疱疹虽可发生于任何年龄(儿童亦有病例,但临床相对少见),但以下人群发生带状疱疹及进展为顽固性PHN的风险显著升高,需重点关注:

1. 50岁及以上人群:风险随年龄增长呈急剧上升趋势。这与“免疫衰老”密切相关——随着年龄增加,人体免疫系统功能自然衰退,对潜伏病毒的抑制能力减弱,无法有效阻止病毒再激活。流行病学数据显示,50岁以上人群PHN发病率明显升高,80岁以上人群PHN发生率可高达30%以上。

2. 免疫系统功能低下或受损者:包括恶性肿瘤患者(尤其是接受放化疗者)、艾滋病患者(免疫功能严重缺陷)、器官移植受者(需长期使用免疫抑制剂维持移植器官存活)、长期使用糖皮质激素或其他免疫抑制药物者,以及骨髓或造血干细胞移植受者。这类人群因免疫防御机制被削弱,无法有效控制病毒复制,不仅带状疱疹发病率高,且疼痛程度更重、持续时间更长。

3. 患有特定基础疾病者:如糖尿病患者(长期高血糖可损伤周围神经,叠加病毒侵袭后更易引发神经痛)、慢性肾病(肾功能不全可导致免疫功能下降及毒素蓄积,加重神经损伤)、慢性肺病(如慢阻肺患者常存在长期缺氧及免疫紊乱)、心血管疾病患者(多伴随全身慢性炎症状态,影响免疫调节)。这些基础疾病通过降低机体免疫力或直接损伤神经组织,增加了带状疱疹及PHN的发病风险。

4. 存在明确诱发因素者:如经历急性应激事件(如重大创伤、手术)、长期处于疲劳状态、睡眠严重不足或精神压力过大的人群。这些因素会短暂或持续抑制免疫系统功能,打破机体对潜伏病毒的“监控平衡”,为病毒再激活创造条件,进而增加发病及疼痛慢性化的可能性。

如何打赢这场“止痛攻坚战”?

——多学科联合的阶梯化治疗策略

带状疱疹相关性疼痛(尤其是带状疱疹后神经痛PHN)的治疗需遵循“早期干预、多手段联合、全程管理”原则,强调根据疾病阶段制定个体化方案,以最大限度减轻疼痛、降低慢性化风险、改善患者生活质量。

(一)急性期治疗:阻击病毒,阻断神经损伤(关键窗口期)

带状疱疹急性期(皮疹出现至愈合前)的治疗核心是快速抑制病毒复制、减轻神经炎症损伤,同时有效控制疼痛,这是预防PHN的关键。

1. 抗病毒治疗:急性期的基石

抗病毒药物是阻止病毒扩散、减少神经损伤的核心手段,建议在皮疹出现后72小时内启动,可显著降低PHN发生率。需严格遵医嘱足量、足疗程用药,即使疼痛减轻或皮疹好转,也不可擅自停药,否则可能导致病毒清除不彻底,增加神经损伤风险。

2. 急性期疼痛管理:打破疼痛恶性循环

急性期有效控制疼痛可降低PHN发生率,需根据疼痛程度分级处理:

● 轻度疼痛(视觉模拟评分VAS 1-3分):可选用对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药;

● 中重度疼痛(VAS 4-10分):需联合弱阿片类药物,必要时短期使用强阿片类药物。

疼痛管理的目标是快速将疼痛控制在VAS3分以下,避免疼痛信号持续刺激中枢神经系统,从而阻断“疼痛-炎症-神经损伤”的恶性循环。

(二)PHN的治疗:多模式联合的持久战

PHN因神经损伤已形成,治疗难度显著增加,需在疼痛科医生指导下采用“药物+非药物+微创介入”的多模式联合策略,目标是缓解疼痛、改善功能、提高生活质量。

1. 一线药物:PHN治疗的首选

● 钙通道调节剂:普瑞巴林、加巴喷丁为首选。通过抑制神经异常放电发挥镇痛作用,需从小剂量起始(如普瑞巴林75 mg/次,每日2次),根据疼痛缓解情况逐渐加量至有效剂量(最大可至150 mg/次,每日2次)。常见副作用为头晕、嗜睡,通常随用药时间延长逐渐耐受。

● 三环类抗抑郁药(TCAs):通过调节神经递质(如5-羟色胺、去甲肾上腺素)改善疼痛,尤其适用于合并抑郁情绪的患者。需注意从小剂量开始,逐渐加量,老年人慎用(可能增加心律失常、便秘、口干等风险,用药期间需监测心电图)。

● 5%利多卡因贴剂/凝胶:局部外用药物,直接贴敷于疼痛区域,通过阻断局部神经钠离子通道发挥麻醉镇痛作用。副作用少(偶见局部皮肤刺激),使用方便,尤其适用于局限性疼痛患者,但需避免用于破损皮肤。

2. 二线药物:一线治疗效果不佳时的补充

当一线药物疗效不足或存在使用禁忌时,可考虑联合或换用二线药物;包括5%辣椒素高浓度贴剂、阿片类药物、5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂(SNRIs)、及牛痘疫苗接种家兔炎症皮肤提取物等。

3. 非药物治疗:重要的辅助手段

非药物治疗需与药物治疗同步进行,尤其适用于药物疗效有限或不耐受药物副作用的患者:

● 物理治疗:经皮神经电刺激(TENS)通过低频电刺激干扰疼痛信号传导;针灸、冷热敷可缓解局部炎症及肌肉紧张,部分患者可获得显著缓解。

● 心理干预:PHN患者常伴随焦虑、抑郁、睡眠障碍,认知行为疗法、放松训练、生物反馈等可帮助患者调整对疼痛的认知,减少负面情绪对疼痛的放大作用,改善睡眠质量,是整体康复的重要环节。

● 神经阻滞/射频治疗:对于药物控制不佳的局限性疼痛,疼痛科医生可在受累神经周围注射局麻药+糖皮质激素(神经阻滞),快速缓解炎症;脉冲射频治疗通过调控神经节功能,减少异常放电,适用于顽固性疼痛。

● 脊髓电刺激:针对极少数其他治疗无效的重度PHN患者,可通过植入脊髓电刺激器,以电信号干扰疼痛传导,为终末期治疗选择。

PHN的治疗需强调“个体化”和“耐心”,多数患者需联合2-3种治疗手段,且治疗周期可能长达数月至数年。早期规范干预可显著提高疼痛缓解率,因此一旦皮疹愈合后疼痛持续超过1个月,应及时转诊至疼痛科,避免延误治疗时机。

防患于未然

——科学预防,降低风险

预防带状疱疹及其相关性疼痛(尤其是带状疱疹后神经痛PHN),需要结合主动防护与健康管理,从源头降低发病及进展风险,以下是关键措施:

(一)疫苗接种:重要的主动预防手段

接种带状疱疹疫苗是目前预防带状疱疹及PHN的有效方式之一。即使曾经患过带状疱疹,仍建议接种疫苗,因为疾病存在一定复发可能(尽管复发率较低)。

疫苗虽不能完全杜绝带状疱疹发生,但能显著降低发病概率;若不幸发病,也可减轻疾病严重程度(如缩小皮疹范围、降低疼痛强度),并减少PHN的发生风险。

目前国内上市的带状疱疹疫苗包括重组带状疱疹疫苗和带状疱疹减毒活疫苗,具体接种方案需结合年龄、健康状况等因素,由医生评估后选择:

● 重组带状疱疹疫苗适用于50岁及以上人群,需接种2剂(间隔2-6个月),通过激发机体免疫反应提供保护;

● 带状疱疹减毒活疫苗适用于40岁及以上人群,单剂接种,可在一定程度上降低病毒激活风险。

接种前需注意:对疫苗成分过敏者禁止接种;免疫功能严重低下(如艾滋病、恶性肿瘤化疗期)或急性病发作期,需提前咨询医生,评估接种可行性。

(二)维护免疫力:筑牢身体的防御屏障

水痘-带状疱疹病毒的激活与免疫力下降密切相关,日常生活中通过科学管理提升免疫功能,是预防疾病的基础:

1. 均衡营养:保证优质蛋白(瘦肉、鱼类、豆类等)、维生素(B族、C、D)及矿物质的充足摄入,为免疫系统提供物质支持。例如,新鲜蔬果富含维生素C,有助于增强免疫细胞活性;适度摄入动物肝脏、坚果补充B族维生素,维持神经功能稳定。

2. 规律作息:长期睡眠不足会抑制免疫细胞功能,建议成年人每日保证7-9小时睡眠,养成固定作息习惯,避免熬夜,通过高质量睡眠促进免疫系统修复。

3. 适度运动:每周坚持150分钟中等强度运动(快走、游泳等),可改善血液循环,增强免疫细胞的活性与分布,同时避免过度劳累,以防免疫力短暂下降。

4. 压力管理:长期精神紧张会导致免疫功能紊乱,通过冥想、瑜伽、社交活动等方式缓解压力,保持情绪稳定,减少病毒激活的诱发因素。

5. 控制基础疾病:糖尿病、慢性肾病等慢性疾病会削弱免疫力,需严格遵医嘱治疗,控制血糖、肾功能等指标,降低病毒激活风险。

6. 戒烟限酒:烟草和过量酒精会损伤免疫细胞功能,戒烟并限制酒精摄入(男性每日酒精量≤25g,女性≤15g),有助于维持免疫平衡。

小贴士:关键行动点

● 50岁及以上人群:主动咨询医生,结合健康状况选择合适的疫苗接种方案,尽早获得保护;

● 出现疑似症状:若皮肤出现沿神经分布的簇集性水疱伴疼痛,务必在72小时内就医,抓住抗病毒治疗黄金期;

● 皮疹愈合后仍疼痛:持续超过1个月需警惕PHN,及时到疼痛科就诊,避免疼痛慢性化;

● 日常防护:通过“吃好、睡好、动好、心情好”维护免疫力,从根本上降低疾病风险。

通过疫苗接种与免疫力维护的双重措施,可显著减少带状疱疹及PHN的发生,为健康增添保障。

总结

带状疱疹相关性疼痛,尤其是PHN这一顽固的“痛尾巴”,给患者带来的痛苦极具挑战性,不仅影响躯体感受,更可能干扰睡眠、情绪与日常生活。

值得欣慰的是,随着医学对疾病机制的深入探索,从病毒激活的病理过程到神经损伤的疼痛机制,预防与治疗手段也在不断完善。从急性期抗病毒治疗的黄金窗口,到PHN阶段的多模式镇痛策略,再到以疫苗接种为核心的主动预防,科学的应对体系为患者提供了更多保障。

面对这一“缠身之痛”,树立科学认知、主动做好预防(如适龄人群接种疫苗、维护免疫力)、出现症状后及时规范干预,是我们有效应对的关键。通过医患协作、全程管理,才能最大限度减轻疼痛负担,守护生活质量。

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信