骨科诊疗迈入智能时代:机器人掀起外科手术新变革

来源:陆士新医学基金会2025-09-09 18:36:08

从传统手术刀到亚毫米级别精准操作,从完全依赖医生经验到人工智能(AI)辅助个性化规划,骨科医疗正在经历一场由智能科技驱动的变革。在人口老龄化加剧、关节疾病发病率攀升的背景下,AI与骨科机器人的结合,正有效破解传统手术中精度依赖经验、学习曲线长等痛点,更推动骨科诊疗向“精准化、标准化、个性化”迈进。这一切是如何实现的?智能骨科技术正在重新定义手术的精准与安全。

AI+机器人:

骨科手术的“智能搭档”如何开展外科手术?

提到骨科手术,很多人会联想到复杂的截骨、假体安装,以及对医生经验的高度依赖,传统的骨科手术面临着诸多难题。首先是视野问题,手术部位空间狭小,且往往毗邻重要的神经和血管,医生如同在布满管线的黑箱子里进行精细操作,难以获得清晰全面的视野。例如,在脊柱手术中,脊柱包绕着复杂的神经和血管,错误的进针可能导致脊髓、神经根、大血管损伤等严重并发症。其次是精准度难以保证,手术高度依赖医生的经验,不同医生甚至同一医生在不同手术中,对于截骨角度、假体植入位置等关键操作,都可能出现较大偏差。此外,手术的稳定性也存在挑战,人手操作难以达到绝对的稳定,一些复杂的手术操作对医生的体力和耐力也是极大考验。而AI与骨科机器人的出现,就像为医生配备了GPS与稳定的双手。

在术前个性化规划阶段,AI算法基于患者CT、X光影像,自动完成骨骼三维建模与智能分割,精准识别关节结构、病变位置及解剖参数。以膝关节置换手术为例,AI可预测假体型号、调整安装角度,模拟术后力线恢复,避免传统“凭经验估算”导致的假体适配问题。术中,骨科机器人承担“精准执行者”角色。高帧率导航仪实时追踪骨骼动态,自由度机械臂按AI规划,以亚毫米级精度完成截骨、假体安装,无需更换刀具与截骨导板。还通过“三维安全边界”限制运动范围,避免损伤神经血管;同时实时监测截骨量、力线等数据,偏差时即时提醒。

在术后康复阶段,AI搭配可穿戴设备与健康APP,实时监测关节活动度,推送个性化训练方案并远程反馈数据,帮助医生调整康复计划,形成诊疗闭环。

不仅仅局限于骨科,手术机器人的创新已延伸至肿瘤治疗等各领域。传统手术的腹部切口、腔镜手术的微小创口,曾是微创技术的“天花板”,而经自然腔道专科化智能化手术机器人的出现,彻底打破这一局限——它通过人体天然孔道实施手术,实现体表“无疤痕”的同时,更以精准操作提升肿瘤治疗效果。

在全球智能手术机器人领域,欧美企业凭借先发优势占据了早期市场主导地位,“达芬奇”系列是绕不开的标杆,其在软组织手术中表现优异,但也存在明显局限:庞大的体积(需2-3台车空间)导致在狭窄手术室场景中移动性受限,且通用机械臂的自由度、刚度等参数,难以满足骨科、妇科、泌尿科等不同专科的特殊要求——例如骨科需要亚毫米级的截骨精度,而妇科肿瘤手术则对器械灵活性与微创性有更高需求。

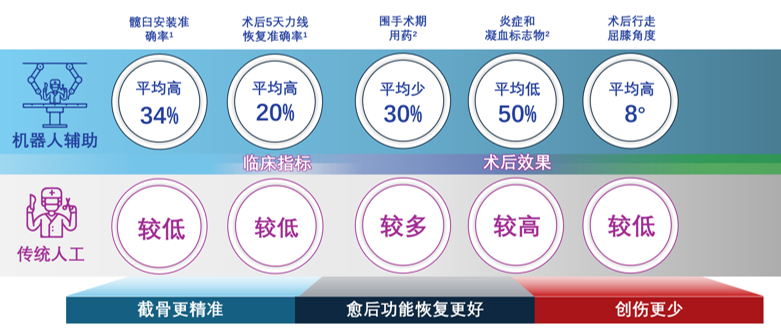

在骨科细分领域,国际领先企业已建立起成熟的技术体系与市场优势。以关节置换机器人为例,其普遍采用“术前CT建模+术中机械臂辅助”的操作模式,能够实现亚毫米级的截骨精度,显著提升手术标准化水平和假体植入准确性。该类系统已在全球完成大量临床手术,体现出机器人辅助技术在复杂骨科手术中的可靠性与应用价值。

国际企业也在加速布局肿瘤微创领域,如研发泌尿外科肿瘤专用机器人,优化机械臂灵活性与影像导航,但这类产品普遍价格高昂(一套超千万元),且对不同地区患者生理特征适配不足,为中国企业留下差异化创新空间。

当前国际技术趋势呈现三大特点:AI从“辅助规划”向“决策支持”升级,可基于海量数据推荐最优方案;机器人系统更趋“专科化+轻量化”,部分专用设备重量降至14KG以下,适配基层医院;“多模态数据融合”成为新方向,AI整合基因数据、生活习惯等,为诊疗提供更全面参考。

近年,依托我国政策大力扶持与研发实力提升,据相关报告,2022年中国手术机器人市场规模达44.7亿元,预计2025年市场规模将进一步增长至100亿元以上。国产产品市场占有率不断攀升,其背后的核心优势在于本土企业深耕中国临床场景,更能理解本土医生的操作习惯和患者的实际需求,加之更具竞争力的性价比和敏捷的本地化服务,实现了快速落地与普及。

骨圣元化机器人(深圳)有限公司是国产骨科机器人企业的典型代表。该公司2019年成立,专注骨科智能医疗器械研发生产,其核心产品锟铻全骨科手术机器人,命名颇具文化深意——“锟铻”源自中国古代典籍与神话,《列子・汤问》中记载其为上古神兵利器,“以之切玉,如切泥焉”,象征无坚不摧的精准与力量,这一命名,恰与该机器人在骨科手术中的精准操作、多场景适配特性相呼应。

2022年4月获批上市的锟铻®全骨科手术机器人首个适应症为辅助全膝关节置换手术,是国内首个通过NMPA创新医疗器械(绿色通道)特别审查的全骨科机器人,截至目前可辅助全膝、全髋、单髁置换等手术,累计完成5000+例临床手术。其他领域,妙微视科技(深圳)有限公司(与骨圣元化机器人(深圳)有限公司都是元化智能科技(深圳)有限公司的全资子公司),同时也在研发经自然腔道手术机器人、智能穿刺介入机器人等,集成微型高灵活度器械、AI病灶识别、智能导航与自然语言控制功能,自主研发的光声-超声多模态成像系统,为手术提供高精度实时引导。

临床数据显示,锟铻®机器人辅助关节置换手术,假体安装准确率提高20%,术后下肢力线恢复准确率提高30%,患者围手术期用药减少50%;经自然腔道机器人早期测试中,肿瘤切除精准度提升,术后并发症发生率降低40%,住院时间缩短30%,同时缩短年轻医生学习曲线,助力基层人才培养。

以骨圣元化为代表的中国企业,通过“技术自主化+临床本土化”推动智能手术机器人普及。国产产品价格更具竞争力,还能快速响应本土需求——如针对中国患者骨骼形态优化AI算法,为基层医院提供便捷装机与培训,按地区肿瘤发病率定制手术方案,推动“健康中国2030”医疗资源下沉目标落地。

从国际巨头技术引领到中国企业多专科突破,AI与手术机器人正重新定义医疗服务的“精度”与“温度”。未来,随着AI算法优化、机器人硬件轻量化,以及5G、大数据融合,智能手术装备将实现更多突破,让偏远地区患者也能享受精准诊疗。而中国企业也将持续探索“高端医疗装备国产化”,让我们期待智能医疗红利惠及更多患者。

参考文献

[1]Xu Z, Li H, Liu Z, Li J, et al. Robot-assisted surgery in total knee arthroplasty: trauma maker or trauma savior? A prospective, randomized cohort study. Burns Trauma. 2022 Sep 16;10:tkac034. DOI: 10.1093/burnst/tkac034. [2]王岩.人工智能赋能机器人辅助关节外科手术的应用,研究进展及展望[J].中华外科杂志, 2025, 63(01):32-38.DOI:10.3760/cma.j.cn112139-20240922-00437.[3]中国手术机器人行业现状深度研究与发展前景分析报告(2025-2032年).https://mp.weixin.qq.com/s/AZX6Vt7z4TIE-jN1kcdamA

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信