维D奠基,骨力前行——骨质疏松防治的基石与临床价值

来源:CHTV百姓健康2025-10-21 19:04:57

在骨质疏松的临床管理中,我们常叮嘱患者“要补钙”,但是否同样重视了钙的“搬运工”——维生素D的水平?在接诊骨质疏松患者时,一些医生往往直接进入药物干预,却忽略了一个关键前提:评估患者体内的维生素D状态。这一环节的缺失,可能导致后续治疗方案事倍功半。

维生素D绝非简单的“营养品”,它是调控骨代谢的核心激素之一。其水平不足,直接导致肠钙吸收下降,引发继发性甲状旁腺功能亢进,加速骨吸收,使骨量在无声无息中流失。因此,精准评估维生素D水平,是实现有效骨健康管理的基石。为此,国家卫生健康委员会百姓健康频道(CHTV)特邀上海交通大学医学院附属第六人民医院骨质疏松和骨病专科行政副主任、主任医师岳华教授,就维生素D在骨质疏松临床实践中的关键问题进行了深度讲解。

普遍筛查与重点聚焦:

维生素D检测的临床路径

岳华教授明确指出:“来骨质疏松门诊就诊的患者,我会建议他们去做一个体内25羟基维生素D水平的检测。”通过检测,可以明确患者是否存在维生素D的缺乏或不足,为后续制定个体化补充方案提供精准依据,从而更有效地改善骨代谢、骨质量,提高骨密度,最终优化骨质疏松症的整体治疗结局。

岳华教授指出,以下四类人群是应进行维生素D水平检测的重点人群:

增龄性高危人群:65岁以上老年人。岳华教授指出,这是一种增龄性问题,随着年龄增长,维生素D缺乏的发生率大大增高,发病率基本超过50%。

生活方式高危人群:包括长期日晒不足者(如室内工作者、医务工作者、教师、IT人员)、低钙饮食者(每日钙摄入低于400-500毫克)、久坐不动、缺乏负重运动者,以及吸烟、过量饮酒者。

共病性疾病患者:患有内分泌代谢疾病(如甲亢、糖尿病、甲状旁腺功能亢进症)、消化系统疾病(如炎症性肠病、胃大部切除术后)、慢性肾脏疾病以及自身免疫性疾病(如类风湿关节炎、狼疮)的患者。

长期用药者:如长期使用糖皮质激素或抗癫痫药物的患者。

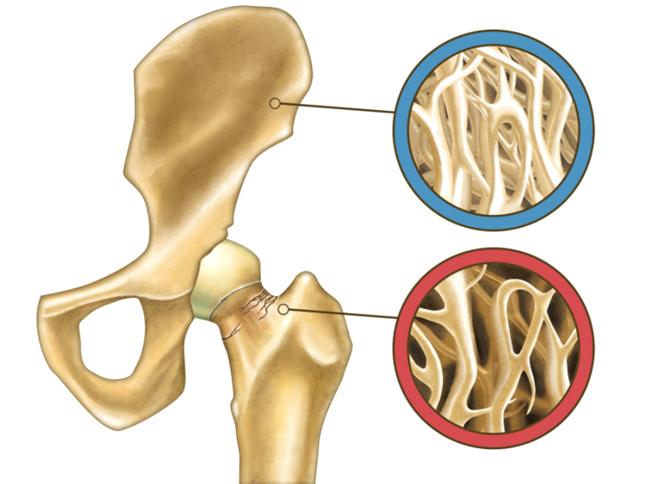

那么,维生素D缺乏如何撬动骨代谢失衡?维生素D在体内经肝肾羟化后产生活性形式1,25-二羟基维生素D,其主要通过与肠道细胞核内的维生素D受体结合,促进钙结合蛋白的形成,从而主导肠道对钙的吸收。当维生素D缺乏时,这一过程受阻,导致肠钙吸收率显著下降。继而,血钙水平降低,引发继发性甲状旁腺功能亢进,破骨细胞活性被过度激活,加速骨吸收和骨溶解。长此以往,骨吸收远大于骨形成,骨量快速丢失,骨微结构破坏,骨骼变得脆弱不堪。

因此,维生素D缺乏不仅是“钙吸收不足”的营养问题,更是启动“骨钙动员-骨量丢失”恶性循环的始动因素之一。对于已确诊骨质疏松的患者,若未纠正维生素D缺乏,任何抗骨吸收治疗都如同在漏水的池子里注水,难以达到理想的疗效。

从“补上”到“达标”:

维生素D的精准补充策略

检测出维生素D水平不足后,如何制定有效的补充方案?岳华教授强调,补充方案必须基于血清25羟基维生素D的精确测量结果,并综合考量患者的年龄、基础疾病、季节与生活习惯,实现真正的个体化治疗。她明确指出,普通成人及老年人建议维持在20 ng/mL以上,理想水平超过30 ng/mL;而对于骨质疏松或糖尿病患者,则应追求更高标准,建议维持在30-40 ng/mL。

基于这一目标,岳华教授给出分级补充策略:

严重缺乏(<10 ng/mL):初始给予负荷剂量,每日补充维生素D3 4000-5000 IU,持续2-3个月。

缺乏(10~19 ng/mL):每日补充维生素D3 1000-2000 IU,持续2-3个月。

不足(20~29 ng/mL):每日补充维生素D3 800-1200 IU即可。

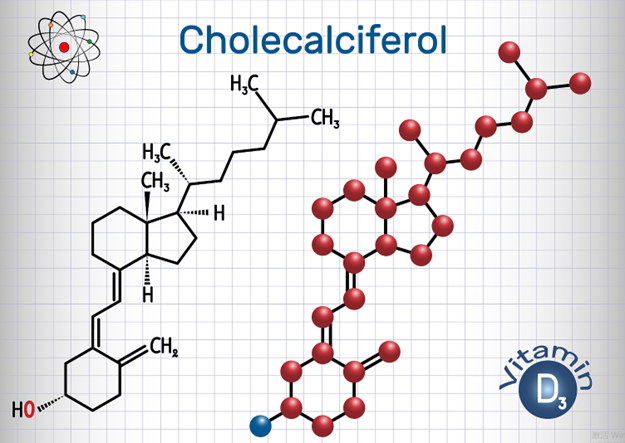

外源性补充的维生素D3需经肝脏转化为25羟基维生素D这一循环中的主要储存形式,再在肾脏中活化为骨化三醇。活性形式通过与体内维生素D受体(VDR)结合,调控包括肠道钙吸收通道蛋白在内的多种基因表达。因此,初始水平的低下,意味着体内“储存库”的枯竭,必须通过足够的补充剂量,才能确保其经过层层代谢转化后,最终能充分激活VDR信号通路,恢复正常的生理功能。

补充治疗并非一劳永逸。岳华教授特别强调:“在快速纠正不足和缺乏状态后,还需要定期监测。”她建议,在启动补充或调整剂量后1-3个月复查血清水平,以确保达到治疗目标。达标后,因维生素D水平会随季节和生活习惯变化,建议每3-6个月复查一次,实现长期、稳定的管理。

基石之上,方见疗效:

钙与维D在抗骨松药物治疗中的重要作用

在启动特异的抗骨质疏松药物治疗时,为何必须将钙与维生素D作为不可或缺的基础?岳华教授表示:“钙和维生素D是抗骨松治疗的一个基础措施,也就是骨骼的基本营养补充。”她尤其指出,对于骨吸收抑制剂(如双磷酸盐)这类核心药物,充足的钙与维生素D是使其发挥最大疗效的“基石”。

钙、磷是构成羟基磷灰石的核心成分,而维生素D通过其经典的VDR信号通路,上调肠道钙结合蛋白的表达,是促进肠道钙吸收和肾脏钙重吸收的关键,从而维持血钙稳定,为骨钙沉积提供充足的“原料”。

岳华教授还指出:“如果机体缺乏钙和维生素D,那么体内就会因为血钙不足而持续的动员骨钙,这些抗骨吸收的药物比如双磷酸盐也没办法发挥足够的应答效应。”这背后的机理在于,钙与维D的缺乏会导致血钙下降,进而刺激PTH持续分泌。这一过程会持续激活破骨细胞,使其活性增强。此时,即便使用双磷酸盐去抑制破骨细胞,也是在对抗一个被PTH强力驱动的生理过程,事倍功半。因此,补充钙与维D,旨在通过稳定血钙从源头上抑制PTH的过度分泌,降低骨转换的“背景噪音”,为抗骨吸收药物创造一个能够高效发挥作用的环境。

此外,补充维生素D还可以预防继发性甲旁亢。岳华教授指出,补充钙与维生素D可直接纠正低血钙这一核心刺激,从而有效抑制PTH的过度分泌,打破“低血钙-PTH升高-骨吸收加剧”的恶性循环,从病理生理环节上实现对骨骼的根本性保护。

总结:构筑骨质疏松防线

——维D管理的“三部曲”

岳华教授的临床实践清晰地勾勒出骨质疏松患者维生素D管理的完整路径:筛查是前提,个体化补充是关键,联合用药是保障。首先,将25羟基维生素D检测作为骨质疏松门诊的常规项目,尤其关注高龄、共病患者等高风险人群,是实现精准诊疗的第一步。其次,补充方案必须依据基线水平分级制定,并结合季节、生活方式动态调整与监测,其核心目标是纠正缺乏,并通过维持稳定的血钙水平,从源头上抑制继发性甲旁亢,打破骨量丢失的恶性循环。最后,必须认识到,充足的钙与维生素D是为骨吸收抑制剂等核心药物发挥最大疗效创造的生理基础,是治疗成功的基石。将维生素D的全程管理融入骨质疏松的常规诊疗,是提升骨质疏松症综合防治水平的必然要求。

专家介绍

岳华 教授

上海交通大学医学院附属第六人民医院骨质疏松和骨病专科行政副主任

医学博士、主任医师、博士研究生导师、美国纽约州立大学博士后

第三届国之名医、第四届上海最美女医师、上海市巾帼建功标兵

中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会副主任委员

上海市医师协会骨质疏松和骨矿盐疾病分会副会长

上海市医学会骨质疏松专科分会副主任委员

中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志编委

中华全科医师杂志通讯编委

主持国家自然科学基金项目4项

以第一或通讯作者发表SCI论文30余篇

2012年获得上海市科技进步一等奖(第四完成人)

2023年获得上海市医学科技一等奖(第三完成人)

上海市科技进步一等奖(第三完成人)

CHTV 百姓健康微信

CHTV 百姓健康微信